- 送金サービス

目次

本記事では、採用面接における交通費支給の基本的な考え方から、担当者が直面する課題、そしてトラブルを防ぐための具体的なルール設定のポイントまでを解説します。本記事を読めば、あなたの会社の交通費支給業務がもっと効率的になるはずです。

なお、採用面接の交通費支給をスマートにしたい方は、株式会社スコープが提供するBtoC送金サービス「ウォレッチョ」がおすすめです。面接応募者にメールでURLを通知するだけで、現金や電子マネーの送金が可能です。詳しく知りたい方は、下記のボタンをクリックのうえサービス詳細をご確認ください。

15秒で簡単にダウンロード完了!

交通費の支給は、法律で定められた企業の義務ではありません。

労働基準法などで定められているのは、あくまで雇用契約を結んだ「労働者」に対する賃金の支払いです。選考段階の応募者はまだ労働者ではないため、企業に応募者の交通費を支払う義務は発生しないのです。

義務ではないにもかかわらず、実際には多くの企業において、特に選考が進んだ段階で交通費を支給するケースが一般的となっています。これは、交通費の支給が単なるコストではなく、企業の採用成功につながる重要な「投資」と考えられているためです。

例えば、交通費を支給することで、遠方に住む優秀な人材にも応募してもらいやすくなります。また、「応募者を大切にする会社だ」という良いイメージが伝わり、入社意欲を高める効果も期待できます。

このように、多くの企業は明確な目的を持って、戦略的に交通費を支給しているのです。

交通費を支給する最大のメリットは、優秀な人材を獲得できる可能性が大きく広がることです。交通費の支給は、応募に対する「地理的な壁」と「金銭的な壁」を取り払う効果があります。

例えば、地方に住んでいる優秀な学生がいたとします。その学生があなたの会社に強い興味を持っていても、「面接に行くたびに数万円の交通費がかかる」となれば、応募自体をためらってしまうかもしれません。これは企業にとって、大きな機会損失です。

交通費を支給するルールがあれば、こうした遠方の優秀な人材にもためらうことなく応募してもらえます。応募者数が増えれば、それだけ優秀な人材に出会える確率も高まるのです。

交通費の支給は、応募者に対して「私たちはあなたのことを大切に考えています」という、目には見えない強力なメッセージを伝えられます。

交通費の負担に配慮してくれる企業に対して、応募者は「信頼できる会社」「人を大事にする社風」といったポジティブな印象を抱くのです。このような良い印象は「候補者体験(CX)」と呼ばれ、近年、採用活動において非常に重視されています。

候補者体験(Candidate Experience)とは、応募者が企業のことを知ってから選考を終えるまでの一連のプロセスで得られる体験の総称です。

面接で良い体験をした応募者は、その企業のファンになり得ます。たとえ縁がなかったとしても、友人や後輩に「あの会社は良かった」と勧めてくれる可能性があります。企業の魅力を伝える絶好の機会としてとらえることが、採用ブランディングの観点からも重要です。

交通費の支給は、有望な候補者の「選考辞退」を防ぐうえでも非常に効果的です。

選考が二次、三次と進んでいくと、応募者の交通費負担は積み重なっていきます。もし複数の企業から内定をもらえそうな状況になった場合、応募者が「交通費を支給してくれる、自分を大切にしてくれている企業」を優先したいと考えるのは自然なことです。

最終面接の直前で有望な候補者に辞退されてしまうと、それまでにかけてきた時間もコストもすべて水の泡となってしまいます。これは、採用担当者にとって避けたい事態です。

交通費を支給することで、応募者の金銭的な負担と心理的な不安を軽減し、最後まで安心して選考に集中してもらいやすくなります。

多くのメリットがある交通費支給ですが、その裏側で採用担当者が頭を悩ませる課題が存在するのも事実です。せっかくの施策が、かえって負担増やトラブルの原因になってしまっては元も子もありません。

ここでは、交通費支給を運用するうえで直面しがちな、おもな課題を3つ紹介します。

応募者に支払う交通費の実費は、直接的なコストの増加です。しかし、忘れてはならないのが、それを処理するための「見えないコスト」、つまり担当者の人件費です。

処理にかかる作業には、次のようなものがあります。

これらの作業に、担当者の貴重な時間が費やされてしまうのです。

当然ながら、応募者の数が増えれば増えるほど、これらのコストは雪だるま式に膨らんでいきます。年間の採用計画を立てる際には、こうした直接的・間接的なコストをあらかじめ予算に組み込んでおかなければなりません。

従来の「現金手渡し」や「銀行振込」による支給方法は、担当者に大きな業務負担を強いることになります。

| 現金手渡しの問題点 | ・事前に小口現金を準備・管理する手間がかかる ・受け渡し時の金額確認や、領収書との照合作業が煩雑 ・釣銭の用意や、現金の保管・運搬における紛失・盗難のリスクがある |

| 銀行振込の場合の問題点 | ・応募者から口座情報を収集・管理する必要がある ・一件ずつ振込手続きを行う手間がかかり、振込手数料も発生する ・口座情報の入力ミスによる組戻しなど、追加の作業が発生するリスクがある |

これらの煩雑でミスの許されない作業は、担当者の心理的なストレスにもつながります。本来注力すべきコア業務の時間を奪ってしまうことは、大きな課題といえるでしょう。

交通費支給は、本来応募者の満足度を高めるための施策です。しかし、一歩間違えると逆効果になりかねない、というリスクをはらんでいます。

せっかくの親切が、こうした不手際によって「配慮が足りない会社」というネガティブな印象に変わってしまうのです。このような悪い候補者体験は応募者の志望度を下げ、最悪の場合、内定辞退につながる原因にもなり得ます。

交通費支給のメリットを最大化し、デメリットを最小限に抑えるには、明確で公平なルールを事前に設定しておかなければなりません。ここでは、交通費の支給基準を決めるうえで押さえておくべきおもなポイントを5つ解説します。

支給の基準をはっきりさせておくことで、担当者の判断のブレをなくし、応募者との間の「言った・言わない」といったトラブルを未然に防げます。

最初に決めるべきなのは、「誰に」交通費を支給するのか、という対象者の範囲です。

全応募者を対象にするのが最も公平ですが、予算の都合上、難しい場合も多いでしょう。その場合は、企業の採用戦略に合わせて下記のような基準で対象者を絞り込みます。

例えば、「遠方からお越しの最終面接参加者のみ」のように、より具体的にルールを定めます。重要なのは、その基準が合理的で誰が見ても公平だと感じられるものであることです。

次に、対象となる交通手段の範囲を明確にします。

一般的には、電車やバスといった公共交通機関の利用を原則とするのが無難です。そのうえで、下記のようなケースについて事前に方針を決めておきましょう。

ルートについては、「自宅最寄り駅から弊社最寄り駅までの、最も経済的かつ合理的な経路を対象とする」、と一文添えておくだけで多くのトラブルを防げます。

支給する金額の算出方法も、明確に定めておく必要があります。おもなパターンは下記の3つです。

| メリット | デメリット | |

|---|---|---|

| 全額実費支給 | 応募者にとって最も公平で親切 | コストが高額になる可能性があり、管理も煩雑 |

| 上限額を設定した実費支給 (例:上限1万円まで) | コストをコントロールしやすく、公平性も保ちやすい | 上限を超える遠方の応募者には負担がかかる |

| 一律支給 (例:居住地に関わらず一律2,000円) | 計算や管理がしやすい | 近場の応募者は得をし、遠方の応募者は損をする 不公平感が出やすい |

自社の予算や管理の手間を考慮して、最適な支給方法を選びましょう。

支給方法の選択は、担当者の業務効率と応募者の満足度に直接影響します。

従来からの「現金手渡し」「銀行振込」に加え、近年では新しい選択肢として「デジタルギフト」が注目されています。それぞれのメリット・デメリットを比較してみましょう。

| メリット | デメリット | |

|---|---|---|

| 現金手渡し | その場で支払いが完了する | 準備・管理の手間、数え間違いのリスク、応募者に領収書持参を強いる |

| 銀行振込 | 現金を扱わなくてよい | 振込手数料、口座情報の収集・管理、手続きの手間がかかる |

| デジタルギフト | 現金管理・振込手続きが不要 即時送付可能、応募者も手軽に受け取れる | ・サービスの利用に慣れていない応募者への説明が必要な場合がある ・現金支給ではない ・交換レートがある場合、受取れるポイント額と額面が異なる場合がある |

どの方法が自社の運用に適しているかを慎重に検討し、業務効率化と候補者体験の向上を図っていきましょう。

決めたルールを「事前に」応募者へしっかりと伝えましょう。これを徹底するだけで、問い合わせ対応の手間や当日の混乱を劇的に減らせます。

具体的な周知方法は、下記のとおりです。

「交通費の件でご不明な点があれば、こちらの窓口までご連絡ください」と一言添えておくと、応募者も安心して準備を進められます。

これまでに解説してきた交通費支給におけるさまざまな課題の解決策におすすめなのが、株式会社スコープが提供するBtoC送金サービス「ウォレッチョ」です。

ウォレッチョがどのようなメリットをもたらすのか見ていきましょう。

【ウォレッチョのメリット】

一方、応募者にとっても大きなメリットがあります。

【応募者側のメリット】

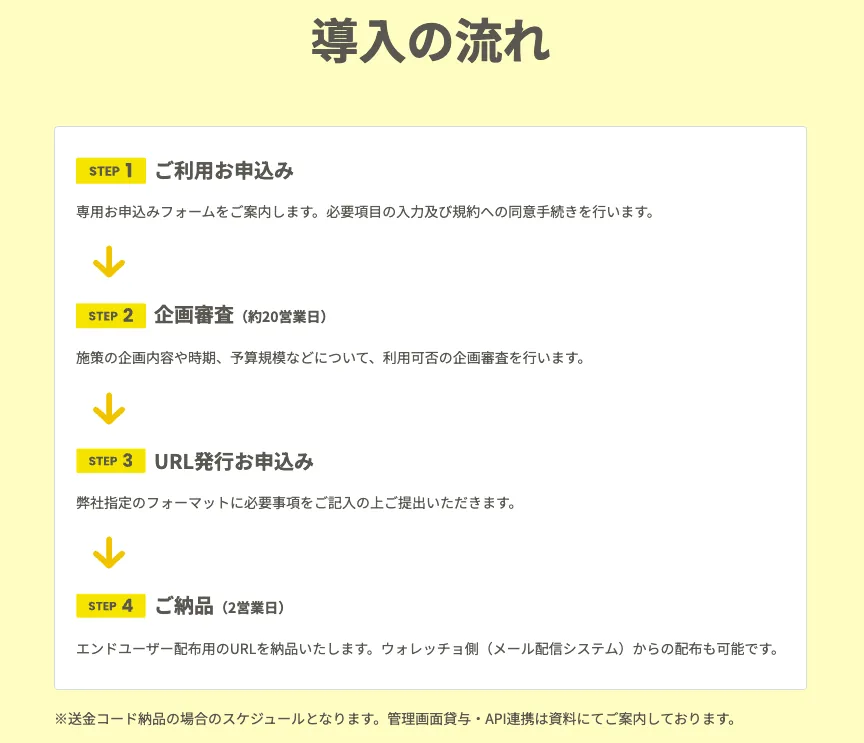

導入が手軽なのもウォレッチョの魅力です。お申し込みからご利用開始までのリードタイムは、最短20営業日。採用担当者は、これまで当たり前だと思っていた交通費精算の手間から解放されるはずです。

採用面接の交通費支給に課題を感じているなら、交通費支給をスマートに実現する「ウォレッチョ」をぜひご検討ください。

15秒で簡単にダウンロード完了!

採用面接における交通費支給は、法律上の義務ではありません。しかし、優秀な人材の獲得や企業イメージの向上、選考辞退の防止といった多くのメリットをもたらす重要な採用戦略のひとつです。

一方で、採用担当者にはコスト増加や現金・振込による煩雑な精算業務、そして不手際が招く応募者の満足度低下といった課題も存在します。

これらの課題を解決し、交通費支給をよりスマートかつ効率的に運用するための有効な選択肢が「ウォレッチョ」です。

ウォレッチョは、現金の準備や銀行振込の手間を省き、応募者側も好きな決済方法で受け取れます。採用担当者の業務負担を軽減しながら、応募者体験を向上させる一石二鳥のソリューションです。

ぜひこの機会にウォレッチョの導入を検討し、採用活動の効率化と競争力強化を実現しましょう。

草刈直弘

株式会社スコープ ウォレッチョ事業責任者。スコープ入社後、大手流通・外資系日用品メーカーなどの販促支援に従事。大手アパレル×衣料用洗剤ブランドタイアップ、家電ブランド店頭販売員教育プログラムのデジタル化などの新規案件を数多く担当。キャッシュバック販促のDXから着想を得て、2021年にウォレッチョ事業を立ち上げ~現職。