- 購入・消費の促進

目次

「良い商品・サービスを作り、その魅力を伝えれば顧客はきっと買ってくれるはず……」そう思っていませんか?現代の顧客の多くは、一直線に購入までたどり着きません。無数の情報の中から比較し、迷い、ときには買うのをやめてしまいます。

本記事では、その複雑な意思決定の基となる「購買プロセス」を解説します。顧客が何を考え、どのように購入にまで至るのか。適切な施策とタイミングで顧客の購買意欲を後押しし、マーケティングの成果へとつなげていきましょう。

本記事で購買プロセスの理論を学ぶ前に、販促キャンペーンの全体像をつかみたい方はこちらの資料もぜひご活用ください。

15秒で簡単にダウンロード完了!

マーケティングの成果を高めるうえで、顧客が商品やサービスをどのように知り、購入に至るのかを理解することは欠かせません。ここでは、購買プロセスの基本的な考え方と、なぜ今その理解が重要視されているのかについて解説します。

購買プロセスとは、顧客が商品やサービスの存在を認知してから、購入し、その後の評価に至るまでの一連の流れを指します。

これは単に「商品を買う」というひとつの行動だけを指すのではありません。具体的には、次のすべてが購買プロセスに含まれます。

オンラインでの情報収集が一般的になった現代では特に、この過程における顧客の体験や感情がより重視されるようになっています。

現代のマーケティングにおいて、購買プロセスの理解が重要とされる理由は、おもに次の4つです。

インターネットやSNSの普及により、顧客が情報に触れる機会が増えました。顧客は、企業の広告、口コミサイト、SNS上の評価など、さまざまな情報を自由に行き来しながら購入を決めるため、その行動は複雑で予測が難しくなっています。

かつては企業からの情報発信が中心でした。しかし、今は顧客が自ら情報を「検索」し、「比較」するのが一般的です。企業側には、顧客に「見つけてもらう」ための戦略が不可欠となっています。

購買プロセスの各段階で、顧客の悩みや求める情報は異なります。プロセスを深く理解することで、顧客が本当に必要としている情報を、最適なタイミングで提供できます。

SNSの普及により、一個人の感想や評価が他の多くの人々の購買行動に大きな影響を与えるようになりました。購入後の満足度を高め、良い口コミを広げてもらうことが、新たな顧客獲得に直接つながるのです。

顧客の購買プロセスを理解するうえで基本となるのが、「購買意思決定の5段階プロセス」です。顧客が商品を認知してから購入に至るまでの心理的な変化を、5つの段階に分けてとらえます。

各段階で顧客が何を考え、どう行動するのかを見ていきましょう。

「〇〇が欲しい」「〇〇で困っている」など、顧客が自身の理想と現状との差(ニーズや課題)に気付くことが、購買行動の出発点です。

このきっかけは、喉の渇きのような内側から生じる「内的刺激」と、友人のおすすめや広告に触れることで生まれる「外的刺激」の2種類があります。マーケティング担当者には、顧客自身もまだ気付いていない潜在的なニーズを刺激し、具体的な欲求へと引き上げることが重要な役割として求められます。

ニーズを認識した顧客は、次にそれを満たすための解決策について情報を集め始めます。

情報源は、家族や友人といった個人的なつながりから、企業のWebサイトや広告、口コミサイト、SNSまで多岐にわたります。特に現代では、オンラインでの情報収集が主流です。企業が発信する情報よりも、利害関係のない第三者による客観的なレビューが信頼されやすい傾向にあります。

集めた情報をもとに、複数の商品やサービスをさまざまな基準で比較し、選択肢を絞り込んでいく段階です。

顧客は、価格、品質、デザイン、ブランドイメージなど、自身が重視するポイントで各選択肢を評価します。この段階では、自社の商品が競合と比べて何が優れているのかを、比較表や導入事例などを用いてわかりやすく伝え、顧客の判断を後押しすることが効果的です。

比較検討を経て、最も良いと判断した商品を「買おう」と意思を固め、実際の購入に移る段階です。

しかし、購入を決めた後でも、家族からの反対や商品の品切れといった予期せぬ出来事で購入をやめてしまうケースもあります。また、複雑な決済手続きや長い待ち時間といった購入時のストレスは、顧客が離脱する大きな原因になります。

顧客に対して、スムーズな購入体験を提供することが重要です。

商品を購入・使用した後に、その体験に満足したかどうかを評価する最終段階です。ここでの満足度が、次回の購入(リピート)や、友人への口コミに大きく影響します。

顧客の満足度は、購入前に抱いていた「期待」と、実際に使ってみて感じた「体験」を比較して決まります。特に高価な買い物の後には、「本当にこの選択で良かったのか」という不安(認知的不協和)を感じやすいです。

購入後のサンクスメールや丁寧なサポートを通じて顧客の不安を和らげることが、満足度の向上につながります。

顧客の購買プロセスは、その時代の主要な情報伝達手段、つまりメディアの変化と深く関わっています。

ここでは、その変化を大きく「マスメディア時代」「インターネット時代」「SNS時代」の3つに分け、それぞれの時代を代表する購買プロセスのフレームワークを紹介します。

| 時代 | 代表的なモデル | 主な購買プロセス |

|---|---|---|

| マスメディア時代 | AIDA / AIDMA | 注意 → 関心 → 欲求 → (記憶) → 行動 |

| インターネット時代 | AISAS / AISCEAS | 注意 → 関心 → 検索 → 比較検討 → 行動 → 共有 |

| SNS時代 | SIPS / VISAS | 共感 → 確認 → 参加 → 共有・拡散 |

【マスメディア時代】

企業からの一方的な情報(テレビCMなど)を受け、顧客がそれを記憶し、後日購入に至ります。比較的シンプルな購買プロセスです。

【インターネット時代】

顧客が自ら能動的に情報を「検索」し、購入後にはその体験を「共有」します。企業と顧客の双方向の行動が加わった購買プロセスです。

【SNS時代】

友人やインフルエンサーへの「共感」が購買のきっかけとなり、顧客自身が「参加」し、情報を「拡散」させていきます。顧客同士のつながりが中心の購買プロセスです。

各モデルの詳細を知りたい方は、下記の記事をご覧ください。

実際の企業は、購買プロセスをどのようにマーケティングに活かしているのでしょうか。ここでは、各時代の購買プロセスをうまく活用した企業の事例を3つ紹介します。

ひとつずつ見ていきましょう。

マスメディア時代の代表的なモデル「AIDMA」を活用したのが、資生堂のヘアケアブランド「TSUBAKI」です。

「TSUBAKI」は、当時を代表するトップ女優たちを同時に複数人起用した豪華なテレビCMを大量に放送し、多くの女性の注意と関心を引きました。CMで描かれる美しい髪への憧れで使用欲求を刺激し、さらに大規模な試供品の配布で使用感を実際に体験させることで、顧客の購買意欲を高めました。

インターネット時代を象徴する「検索(Search)」と「共有(Share)」をとらえた「AISAS」モデルをうまく活用しているのが、スターバックスです。

スターバックスはテレビCMをほとんど使わず、SNSでの魅力的な情報発信や、思わず写真を撮りたくなる季節限定商品で顧客の注意と関心を引きました。購入後には、多くの顧客が自発的にカップや店内の写真をSNSに共有。この「共有」された投稿が、また別の顧客の「注意」を引くという好循環を生み出しているのです。

SNSが生活の一部となった現代では、企業からの情報よりも一般のユーザーが発信するリアルな口コミ、いわゆる「UGC(ユーザー生成コンテンツ)」が購買に大きな影響力を持っています。

このUGCを巧みに活用しているのが、キヤノンのミラーレスカメラ「EOSシリーズ」です。キヤノンの公式Instagramアカウントでは、企業が撮影した写真だけでなく、一般のユーザーがハッシュタグを付けて投稿した素敵な写真(UGC)も紹介しています。

顧客は「選ばれたい」というモチベーションから、より質の高い写真を撮影し、積極的に投稿するようになります。これが購入を検討している他の顧客の背中を押しているのです。

今回ご紹介した事例でも見られるように、顧客の購買意欲を力強く後押しする施策はマーケティングの成否を分けます。顧客の満足度を効果的に高める施策のひとつ、「キャッシュバック」の基本から実施の流れまでを解説した下記のガイドもぜひご覧ください。

豊富な知見・実績を持つ担当者のノウハウが満載!

購買プロセスの理論や他社の事例を知るだけでは、自社のマーケティングは改善できません。重要なのは、その知識を使って「自社の顧客」を深く理解することです。この章では、自社の購買プロセスを分析するための具体的な方法を3つ紹介します。

Webサイトのデータだけではわからない、購入に至った動機や背景を顧客に直接聞く方法です。「何が購入の決め手になったか」「他にどの商品を比較したか」などを直接質問することで、顧客の深層心理を理解する手がかりが得られます。

インタビューを成功させるコツは、相手が話しやすい雰囲気を作ることです。「なぜですか?」と問い詰めるのではなく、「そう思われた背景をもう少し詳しく教えていただけますか?」のように、やわらかい言葉で深掘りしていくと本音を引き出しやすくなります。

GA4(Google Analytics 4)のようなツールを使い、自社サイト上の顧客の行動データを数字で分析する方法です。どのページが多く見られているか、どの経路でサイトを訪れた人が購入に至りやすいか、そしてどのページで離脱してしまっているかなどを客観的に把握できます。

分析する際は、ただ数字を眺めるだけでなく、次のような視点を持つことが重要です。

商品ページの閲覧から購入完了まで、各ステップでどれくらいの人が離脱しているかを確認し、問題点(ボトルネック)を見つけます。

例えば、「スマートフォンからの訪問者」と「パソコンからの訪問者」で行動を比べるなど、特定のグループに分けて分析すると、より深い気付きが得られます。

顧客と直接対話している営業部門やカスタマーサポートの担当者は、顧客の生の課題や要望といった貴重な情報を持っています。例えば、次のような項目について話を聞いてみましょう。

ヒアリングを実施するときは、事前にデータから仮説を立てて臨むと、より深い議論ができます。「はい/いいえ」で終わらない質問で、具体的なエピソードを引き出すことを意識しましょう。

最後に、分析で得た顧客への理解をマーケティング施策に活かすための3つのステップを紹介します。

これらのステップを踏むことで、顧客視点の一貫した施策を展開できます。

まずは収集した顧客情報をもとに、自社にとって象徴的なターゲット像を描き出しましょう。この架空の人物像を「ペルソナ」と呼びます。

「30代の男性」のような曖昧な設定ではなく、「佐藤太郎、35歳、IT企業勤務、趣味はゴルフ……」のように、名前や職業、ライフスタイルまでをリアルに設定します。重要なのは、担当者の思い込みで作るのではなく、インタビューやアクセス解析といった客観的なデータに基づいて作成することです。

ペルソナをチーム全員で共有し、「佐藤さんのような人に喜んでもらうためにはどうすれば良いか」という共通の目線で施策を考えていきます。

次に、ステップ1で設定したペルソナが、商品を認知してから購入し、ファンになるまでの一連の体験を時系列で可視化した「カスタマージャーニーマップ」を作成します。

マップの横軸には「認知」「興味・関心」「比較・検討」といった購買の段階を、縦軸には各段階でのペルソナの「行動」「思考」「感情」などを書き込んでいきましょう。

このマップを作成する最大の目的は、顧客が各段階で感じる不満や不安といった課題を発見することです。顧客の感情がプラスやマイナスに振れる箇所こそ、マーケティングで優先的に対応すべきポイントとなります。

最後のステップは、各段階で見つかった顧客の心理・行動に合わせて施策を立案・実行します。各段階のおもな施策例は、次のとおりです。

| 購買の段階 | 顧客の心理・行動 | 施策例 |

|---|---|---|

| 認知 | まだ自社を知らない、課題を認識していない | ・SNS広告 ・SEO対策を施したブログ記事 |

| 興味・関心/情報収集 | 「もっと知りたい」と感じ、情報を探している | ・サービス紹介ページ ・動画コンテンツ |

| 比較・検討 | 競合と比較し、購入を迷っている | ・導入事例、顧客の声 ・競合比較表 |

| 購買 | 購入を決意したが、手続きなどに不安がある | ・購入フォームの簡略化 ・期間限定割引 |

| 購買後 | 満足度を評価し、再購入や共有を検討している | ・使い方ガイド ・メルマガ、会員限定イベント |

各施策の効果を定期的に測定し、改善を繰り返していく(PDCAサイクル)ことが、マーケティング成果の最大化につながります。

本記事では、購買プロセスの基本的な考え方から、自社の顧客を分析し、具体的な施策へとつなげる実践的なステップまで解説しました。

顧客の視点に立つことで、マーケティングはより的確で、効果的なものへと変わります。購買意思決定の5段階プロセスをもとに、ペルソナやカスタマージャーニーマップといった手法で自社の顧客を深く分析することから始めてみてください。

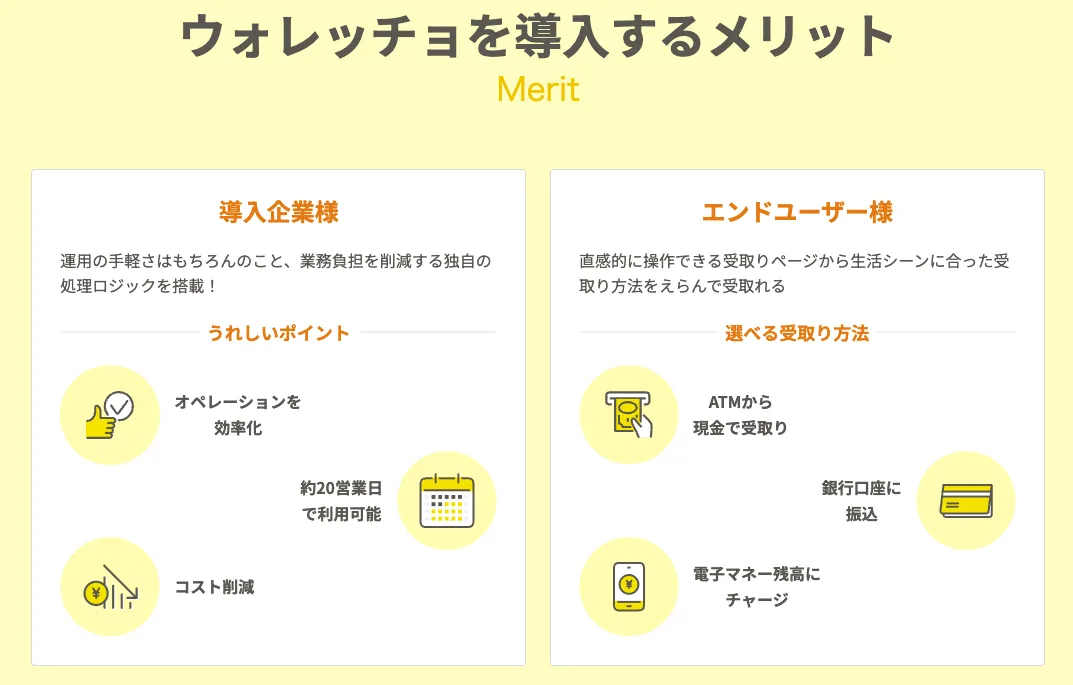

なお、株式会社スコープのBtoC送金サービス「ウォレッチョ」では、顧客プロセスに欠かせない購入後の満足度を高める施策の企画立案から事務局運営までを幅広くサポートしています。ATM受取り、銀行振込、電子マネーなど豊富な受け取り方法で顧客体験を向上させ、次の購買へとつなげます。

各種キャンペーンの運用・支援実績が豊富なウォレッチョの活用方法を知りたい方は、下記のボタンからサービス資料をご覧ください。

売上アップ施策との相性も抜群!

草刈直弘

株式会社スコープ ウォレッチョ事業責任者。スコープ入社後、大手流通・外資系日用品メーカーなどの販促支援に従事。大手アパレル×衣料用洗剤ブランドタイアップ、家電ブランド店頭販売員教育プログラムのデジタル化などの新規案件を数多く担当。キャッシュバック販促のDXから着想を得て、2021年にウォレッチョ事業を立ち上げ~現職。